小数学家|我骑的不是自行车 是数学的“风火轮”

2025-08-04 09:01 掌上温州客户端

本期主持:温州市广场路小学

“叮铃铃——”我的两轮坐骑又在小区里飞驰啦!自从驯服了奶奶家的“钢铁小马驹”,我就像脚踏风火轮的哪吒,轻轻一蹬就能蹿出三米远!但最近盯着车轮转圈圈时,突然发现了个惊天大秘密:这辆24寸的自行车里,竟然藏着哆啦A梦的数学百宝箱!你猜当我数到第28根辐条时,后轮齿轮突然“咔嗒”咬住前轮,是不是它们在说悄悄话?为什么爸爸的大自行车蹬一圈能跑老远,我的小车却要拼命倒腾小短腿?快跟上我的车轮印,咱们一起拆解这个会跑的数学魔方!

1.调查法:借助电脑和手机,上网查找有关自行车的相关内容。

2.实践法:通过亲身实践探索。

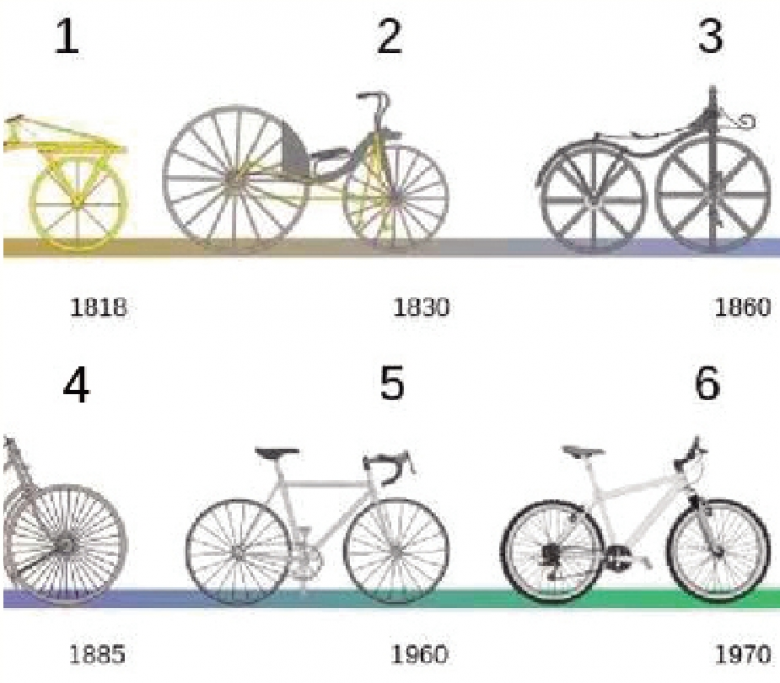

1、从步动车到铁马:自行车的奇妙变身记

自行车的前身被叫作步动车,发明人是德国的一名林业教师德莱斯,在1817年他发明了一种只有一前一后两个轮子的代步工具,它最大的特征就是不再需要马的牵引,而是靠双脚驱动。

这样的发明对于人们的出行产生了极大的影响。当时人们出行首选骑马或者马车,虽然速度较快,却十分危险,而步动车大大减小了这种危险。然而事情也没那么简单,想要骑步动车出行是需要身体平衡的,这也是普及时的一大痛点。而当时的人们用了50年才解决这个问题。

为了让不同身高的人去使用,步动车经历了很长的一段路程。样式、工艺、实用性经过一次次的改变之后,步动车逐渐演变为现在我们熟悉的自行车。

自行车一出现就以其结构简单、价格低廉、使用方便而风靡世界。众所周知,中国是世界上自行车拥有量最多的国家,是公认的“自行车王国”。作为一种最普及、最方便的代步工具,即使在汽车已经普及的今天,自行车依旧流行。我们看到的自行车颜色款式都有不同,有的功能也有所不同,但它们都有共同的组成部分——齿轮和车轮。

常见的自行车有普通自行车、变速自行车、电动自行车等等,虽然种类多,其实他们的基本结构是一样的,包括车架、轮胎、脚踏、刹车、链条等,这些部件共同构成了自行车的驱动系统、导向系统和制动系统。

2、 数学魔法!破解自行车变速王国的数字密码

问题一:齿轮兄弟的悄悄话——你的蹬车节奏如何被齿轮悄悄改变?

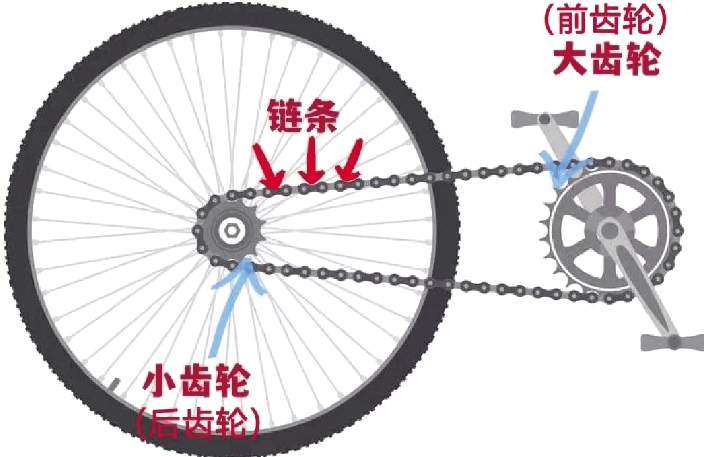

从自行车的结构我们就能看出很多数学知识,自行车的车架是由两个三角形构成的,这里利用到了三角形的稳定性;还有它的车轮是圆形的,车轴的位置就是圆心,轴条就是半径,因为圆的半径都相等,所以自行车骑行起来是平稳的;从科学课学的知识知道,自行车是靠链条传动原理行进的,自行车能行驶,主要因为有关键的部件,如脚蹬、链条和前后齿轮等,当人踏动脚蹬时,就能把动力通过前齿轮链条和后齿轮传递到自行车后轮上,后轮再推动前轮转动,这样自行车就可以行进了。

自行车蹬一圈到底能走多远呢?

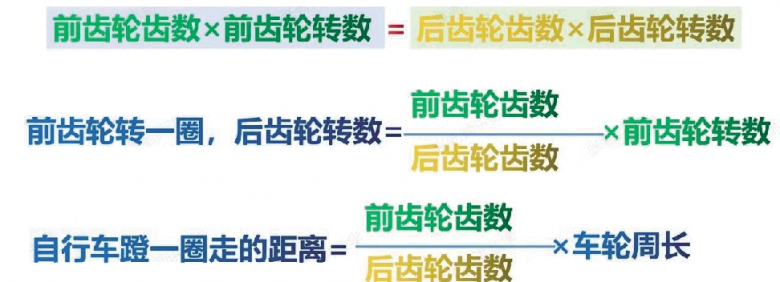

有了以上这个关系,我们就可以计算了。

前齿轮齿数:32个

后齿轮齿数:16个

32÷16=2圈

我们后齿轮转数算完了,那么来算一下车轮周长,车轮周长是π×2r,r=35cm,那么代入数据3.14×2×35=219.8cm

最后蹬一圈路程=后齿轮圈数×车轮周长=2×219.8cm=439.6cm≈4m

这就是普通自行车蹬一圈能行走的距离。

问题二:齿轮魔法阵!3×7的齿轮组合能召唤出多少种速度精灵?

与普通自行车相比,变速自行车有多个前齿轮和后齿轮,它能通过变速器改变链条和前后不同齿轮的搭配,调节车速的快慢。

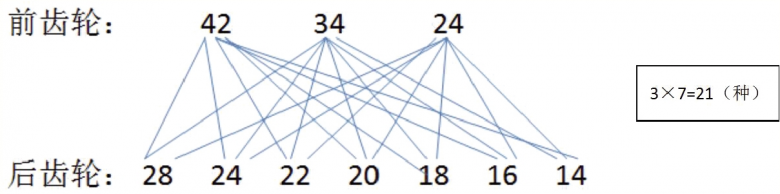

前齿轮:42、34、24

后齿轮:28、24、22、20、18、16、14

那么前后齿轮有多少种组合呢?

我运用了之前学过的有关搭配相关知识,这样就可以不重不漏地找到所有的组合情况了。

每一种前齿轮可以分别与7种不同的后齿轮组合,所以这辆变速自行车的前后齿数就可以有3×7=21种组合。

这就意味着这辆变速自行车能变21种速度吗?

问题三:21种齿轮密码≠21种速度?揭秘变速王国里的“克隆”陷阱!

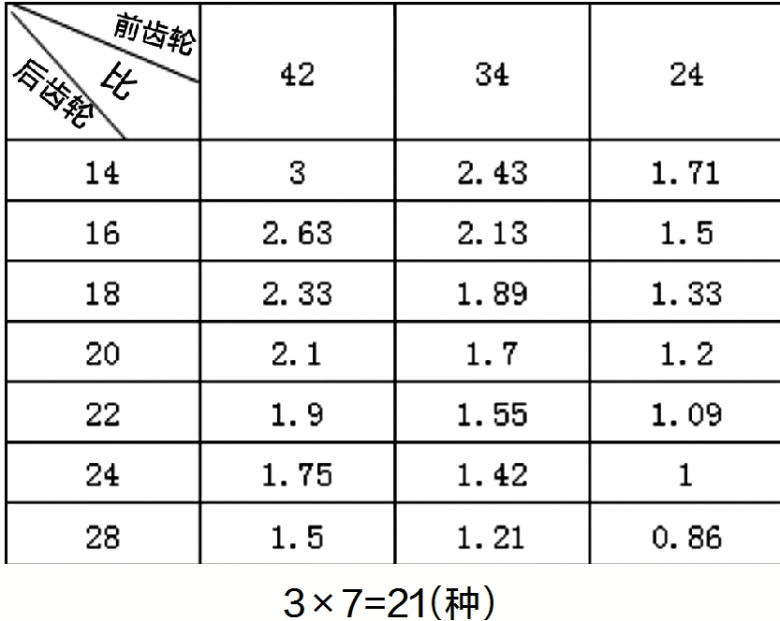

我们要学以致用,可以借用前面研究普通自行车的经验,分别计算出每种组合前后齿轮齿数的比值,来看看它有多少种不同的速度。

我列出表格计算了每种组合前后齿轮齿数的比值,我发现这辆变速自行车前后齿轮的21种组合确实可以变化出21种不同的速度。

问题四:齿轮赛车总动员!哪种黄金搭档能赢得“里程冒险赛”?

根据前面探究自行车我们得到的结论:

在车轮周长不变的情况下,前齿轮齿数与后齿轮齿数的比值越大,车轮转动的圈数就越多,所以当前齿轮是42,后齿轮是14时,这辆自行车蹬一圈的路程走得最远。

在车轮周长不变的情况下,前齿轮齿数与后齿轮齿数的比值越大,车轮转动的圈数就越多,所以当前齿轮是42,后齿轮是14时,这辆自行车蹬一圈的路程走得最远。

对于自行车的探究,除了用到很多数学知识,还用到了科学课上学到的相关知识,看来不同学科知识之间也有关联。而在研究自行车的数学问题时,我用到了很多以前学到的知识,比如测量圆的周长计算方法、搭配问题比例等。通过对自行车里数学奥秘的探究,我感受到了数学是无穷无尽的,还有很多奥秘等待着我们去探索。生活处处有数学,让我们插上数学的翅膀,睁开好奇的双眼,善于发现,多动脑,多思考,一起去探索更多未知的数学世界吧!

来源:《好学少年》周刊第25期

编辑 夏忠信 袁娅利 黄心瑶

审读 徐卉

责编 胡建国

监制 刘旭道