73岁阿婆患癌要把整个胃切掉?不用!“黄金术式”让患者食无忧

2025-08-12 21:22 温州都市报

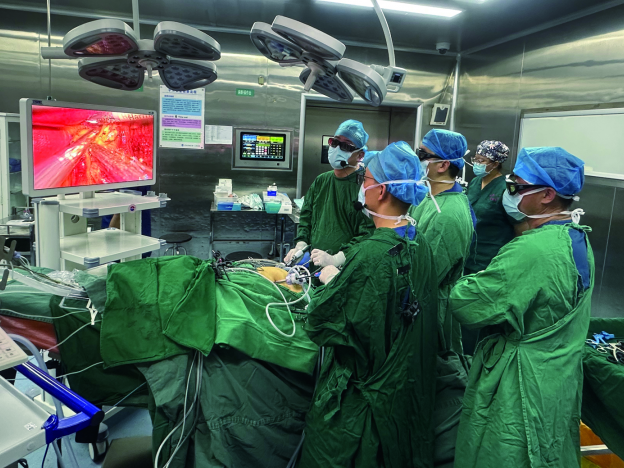

8月11日,新疆阿克苏73岁的蒋阿婆经医生复查术后恢复良好。此前,蒋阿婆被查出患有贲门癌,温州医科大学附属第一医院胃肠外科闫竞一教授,专程飞赴阿克苏,与阿克苏地区第一人民医院胃肠外科团队携手,为她实施腹腔镜近端胃切除术+基于管状胃的右开襟单肌瓣吻合手术(tbROSF)。这是南疆首例微创贲门癌根治手术。

高龄患者的“最后希望”

1个月前,蒋阿婆发生腹痛,被确诊为贲门小弯侧腺癌。这个位于食管与胃交界处的恶性肿瘤,让一家人陷入焦灼。“医生说要切胃,术后可能吃不下饭,还老反酸水。”蒋阿婆的儿子说。

贲门癌作为消化道高发肿瘤,传统治疗一直面临两难困境。全胃切除术虽能彻底切除病灶,却让患者永久失去胃的消化储存功能;近端胃切除食道空肠吻合术虽保留部分胃组织,却因消化道结构改变,术后反流性食管炎发生率高达60%以上,患者常被烧心、呕吐等症状困扰,生活质量大打折扣。

近日,蒋阿婆在家人陪伴下转诊至阿克苏地区第一人民医院胃肠外科——这里有浙江援疆专家“坐镇”,在蒋阿婆一家人眼里,这里是最后的希望。

跨学科协作的精准决策

接诊蒋阿婆的是援疆专家,温医大附一院胃肠外科副主任医师阮小蛟。

“蒋阿婆的这个肿瘤分期较早,肿瘤直径2.5厘米,正是tbROSF手术的理想适应证。”阮小蛟说,对于这种“埋”得比较深的肿瘤,传统术式的局限性就会扩大。tbROSF手术作为近年来胃癌外科领域的创新技术,通过腹腔镜精准切除近端病变胃组织,将残余胃塑形成管状结构,再以“右开襟”方式构建单肌瓣吻合口,既能阻断反流通道,又保留了胃的容受性和消化功能,被业内称为“平衡根治与生活质量的黄金术式”。

蒋阿婆入院后,胃肠外科迅速启动多学科协作(MDT)机制。肿瘤内科、放疗科、影像科、病理科专家齐聚一堂,从肿瘤浸润深度、淋巴结转移风险到术后营养支持方案展开全维度论证。“患者高龄但基础病控制稳定,腹腔镜手术创伤小的优势更适合她。”MDT团队最终一致认可tbROSF手术方案。

确定手术方式后,医院特别邀请国内胃癌微创治疗领域权威专家闫竞一远程会诊。闫竞一通过云端查看病例后当即表示愿意到阿克苏为蒋阿婆实施手术。

跨越山海的生命接力

7月24日,闫竞一抵达阿克苏,刚下飞机就直奔医院,经过术前再次评估,手术于当天15时正式开始。闫竞一与阿克苏地区第一人民医院胃肠外科团队密切配合,在腹腔镜显示器前,闫竞一双手稳持操作器械,超声刀精准分离胃周韧带,彻底进行区域淋巴结清扫。最关键的吻合环节,是团队将残余胃体塑形为4厘米宽的管状胃,沿小弯侧切开肌层形成“单肌瓣”,与食管残端进行“右开襟”式吻合。整个过程如同精密的机器运转,历时3个半小时顺利完成。

“这种吻合方式能利用胃壁肌肉的收缩功能,像‘单向阀门’一样阻止消化液反流。”闫竞一在术后复盘时强调,相比传统吻合,tbROSF技术使反流发生率降低至5%以下。

术后的恢复进程印证了新技术的优势:蒋阿婆第二天拔除胃管,第三天在护士指导下小口饮水,第四天已能进食米油等半流质饮食。

技术突破的临床价值

此次成功实施的tbROSF手术,其适应证具有明确的临床界定:主要适用于胃上部1/3的早期胃癌(T1-T2期)、肿瘤直径≤4厘米的食管胃结合部癌,且无远处转移及严重胃周侵犯的患者。对于像蒋阿婆这样的高龄患者,该术式在根治肿瘤的同时,通过保留70%左右的胃容积,维持了正常的消化生理通路,避免了全胃切除后维生素B12缺乏、骨质疏松等远期并发症。

与传统术式相比,tbROSF技术的优势体现在三个维度:腹腔镜微创技术减少了腹壁创伤,使术后疼痛评分降低40%;管状胃重建保留了胃的储存功能,患者术后3个月就能恢复正常饮食;创新的单肌瓣吻合设计从解剖结构上解决了反流难题,大幅提升生活质量。

阿克苏地区第一人民医院胃肠外科主任王学新表示:“首例手术的成功,标志着南疆地区贲门癌治疗进入‘功能保留时代’。我们将以此次技术突破为契机,在援疆专家帮扶下建立tbROSF手术标准化流程,让更多患者受益。”

温州都市报8月13日06版报道图

温都记者 陈忠

通讯员 张新龙

编辑 陈东升

审读 郑凌

责编 黄云峰

监制 王冰