校园秀场|温州市双潮小学探寻非遗新风尚: “竹”趣横生, 潮娃们传承了爷爷那一辈的手艺

2025-04-07 16:44 掌上温州客户端

走进温州市双潮小学(以下简称:双潮小学),潮娃们的创意竹编作品琳琅满目,耳边古雅的琴声是最好的陪伴,让人仿佛漫步在竹与自然的新世界。令人惊叹的是,这“曲径深幽处”般的新奇体验皆离不开双潮小学“小小传承人”的功劳。

“这次竹编编好了我要送给老师!”“等学会新曲子我要回家弹给爷爷奶奶听!”……随着非遗社团在双潮小学落地生根,每逢周五下午,潮娃们的欢笑声络绎不绝,最潮、最劲是他们的代言词。准备好加入崭新“文化课”的他们,在与传统文化亲密接触时也不忘加入自己的奇思妙想,让非遗文化在新时代再次熠熠生辉。

在双潮小学,古琴早已深深融入了潮娃们的课余生活。即使还没到周五的社团活动,也经常有潮娃拉着音乐老师在教室里练习。师生的琴音交织在一起,老师的琴音醇厚深沉,似是在引领着方向;潮娃们的琴音虽稍显稚嫩,却满是活力与朝气。一曲毕,但在空气中缓缓流淌的悠扬旋律,承载着师生对古琴艺术的热爱与追求,也让更多潮娃感受到了古琴在文化传承中的独特魅力以及学校“亮节向上”这一办学理念的深刻内涵。

作为古琴社团的佼佼者之一,六(1)班的陈泓匀激动地分享道:“在学古琴之前,我感觉周围的人都很陌生,但接触古琴后,我不仅结识了许多朋友,变得更加自信开朗,专注力也显著提升了,整个人都焕然一新。”

“当初提议古琴作为非遗社团项目的初衷是希望培养潮娃们的音乐素养和团队合作精神。”德育主任王晓静老师表示。兼任音乐老师的她,希望通过这样的教学方式,让孩子们在实践中领悟、传承中华文化的精髓。

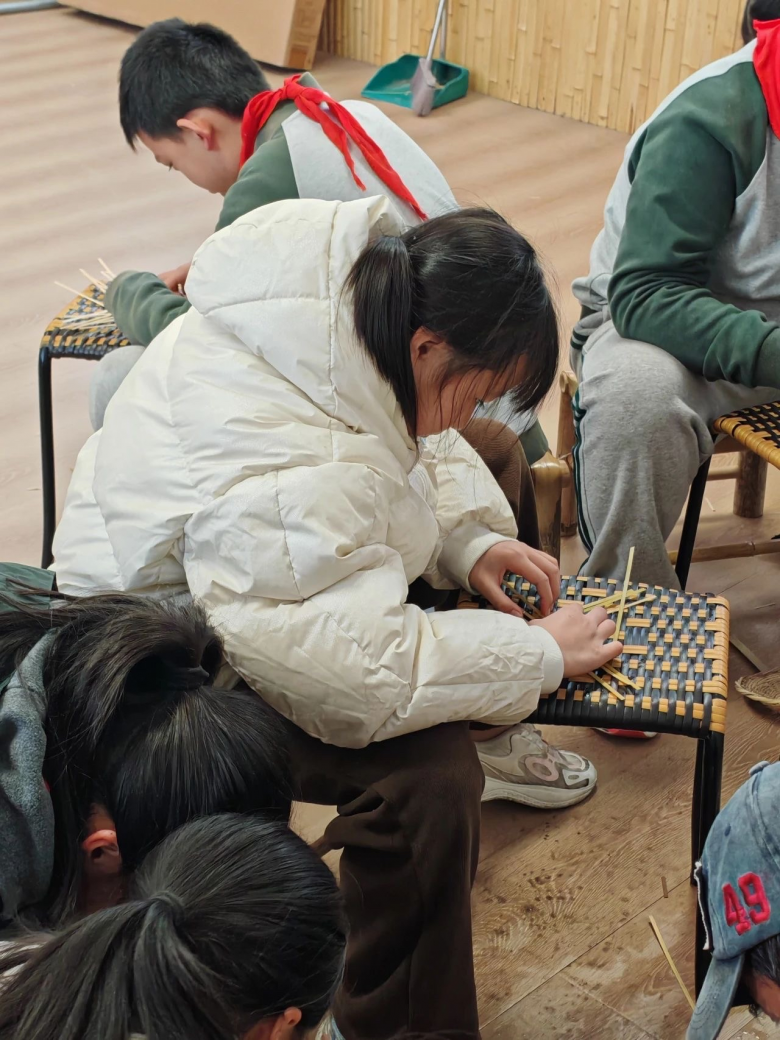

在双潮小学的竹编教室内,桌上散落的竹篾纵横交错,半成品小船的弧线与未完成的骨架交织成一幅动态的工艺图景,麻绳拧成的浪花纹理与竹节的天然凹槽相映成趣,传统技艺的温度在现代课堂里悄然流淌。竹笊篱、竹灯笼、竹扇……从最初的杂乱无章到编织出有模有样的成品,在潮娃们的巧手中,竹内潜藏的生命力被尽数迸发。虽然手法略显生疏,但那份专注与热情溢于言表,潮娃们在指尖竹丝飞舞的过程中感受着“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”的真谛。

竹编非遗传承人孙克胜老师介绍,双潮小学的非遗竹编社团不仅是学习技艺的场所,更是文化传承的摇篮。对此,教导主任郑斌晨老师也表示,非遗社团对潮娃与学校本身都意义重大:对潮娃而言,不仅可以培养他们的耐心与专注力,也能提升他们的动手实践能力与创新思维;对学校而言,不仅能实现潮娃们德智体美劳的五育融合,更有助于帮助中国优秀传统文化的发展与传承,留住文化传承的根。

“竹编、古琴等非遗项目在练习过程中都需要开拓思维,在原有技艺基础上发挥创新,也能让孩子们认识到自己平时学习的内容与本土文化是紧密联系的,从而激发他们的学习热情。”双潮小学专职副书记林懿表示,创办非遗社团的目的是希望以地方特色的竹文化作为切入点,全方位帮助潮娃健康成长,让他们在不断创新与反思的过程中提高自我学习和改进的能力,也能传承、发展竹文化和非遗技艺。

“在非遗社团活动开展的过程中,经常收到孩子们视野拓宽、专注力提升和自信心增强等方面的反馈。”谈到潮娃们参加非遗社团后的变化,林懿满脸骄傲,除了传承中国优秀传统文化,最重要的是通过非遗社团让潮娃学会面对生活中的问题时能够积极寻求解决办法,培养他们在真实情境下解决问题的能力,让他们成为适应社会发展、拥有更多选择和发展空间的人才。

来源:《好学少年》周刊第10期

本版主持:“好学”长 方晨

“好学”姐 林陈奕姿 洪平

编辑 王树坤

审读 朱彤

责编 胡建国

监制 刘旭道