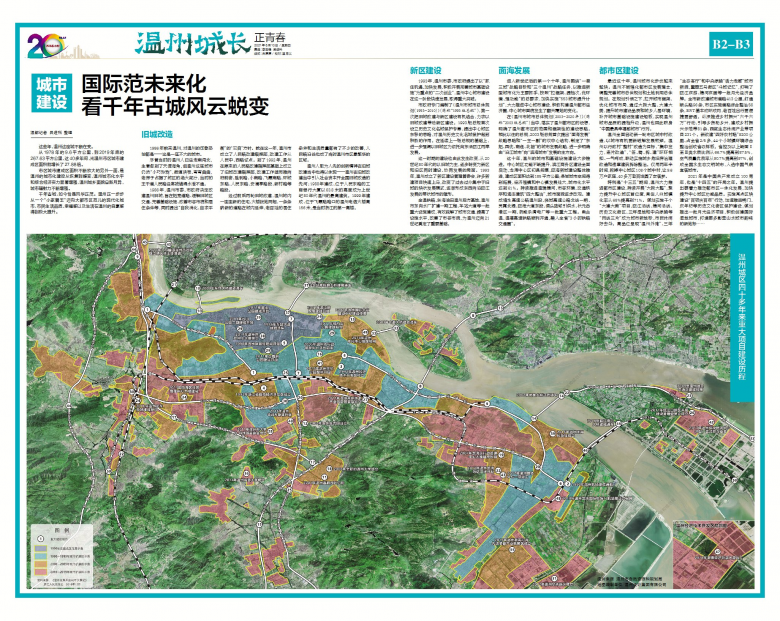

温州城长·正青春 | 国际范未来化 看千年古城风云蜕变

2021-06-09 21:21 温州都市报 阅读数:17863

这些年,温州这座城不断在变。

从1978年的9.6平方公里,到2019年底的267.63平方公里,这40多年间,光温州市区城市建成区面积就增长了27.88倍。

市区城市建成区面积不断放大的另外一面,是温州的城市化建设从恢复到蝶变,温州城市化水平和综合经济实力显著增强,温州城乡面貌日新月异,城市辐射力不断增强。

千年古城,如今恰是风华正茂。温州正一步步从一个“小家碧玉”迈向大都市区范儿的现代化城市,市民生活品质、幸福感以及生活在温州的自豪感得到极大提升。

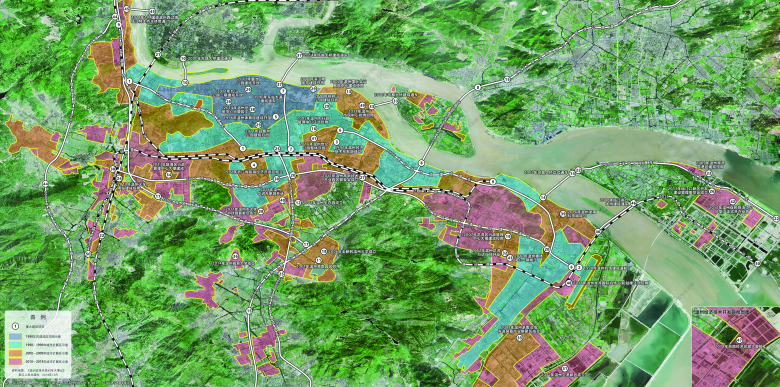

温州城区四十多年来重大项目建设历程

1986年前来温州,对温州的印象恐怕都是——这是一座不大的城市。

尽管当时的温州人已经走南闯北,生意做到了天涯海角,但温州这座城市仍然“小巧玲珑”,街道狭窄、弯弯曲曲,老房子占据了城区的绝大部分,当时的主干道人民路经常被堵得水泄不通。

1986年,温州市委、市政府决定改建温州旧城,旨在拓宽道路、缓解旧城区交通、完善基础设施、改善市容市貌和居住条件等,同时提出“自我消化、自求平衡”的“双自”方针。就在这一年,温州市成立了人民路改建指挥部,改建工作从人民中、西路试点。到了1992年,温州在原来的人民路改建指挥部基础上成立了旧城改建指挥部,改建工作继而推向府前街、胜利路、小南路、飞霞南路、环城东路、人民东路、安澜亭路段、新村路等路段。

经过前后两轮旧城改建,温州城内一座座新的住宅、大楼拔地而起,一条条崭新的道路在城内延伸,老百姓的居住条件和生活质量都有了不少的改善,人民路沿线也成了当时温州市区最繁华的区域。

温州人敢为人先的创新精神在旧城改建当中也得以体现——温州在旧城改建当中引入社会资本开全国旧城改造的先河;1988年建成、位于人民东路的工商银行大厦以63.8米的高度成为上世纪80年代温州的最高建筑。1999年建成、位于飞霞路路口的温州电信大楼高156米,是当时浙江的第一高楼。

1993年,温州市委、市政府提出了以“抓住机遇、加快发展、积极开展完善城市基础设施”为重点的“二次创业”,温州中心城市建设在这一阶段快速发展,取得重大突破。

市政府专门编制了《温州市城市总体规划(1993-2010)》(简称“1993版总规”),第一次把旧城改建与新区建设有机结合,力求以旧城改建带动新区建设。1993版总规首次设立历史文化名城保护专章,提出中心城区东移的思路,对温州历史文化名城保护起到积极的作用。在延续上一版总规的基础上,进一步强调以旧城区为依托向东沿瓯江两岸发展。

这一时期的建设也由此发生改变,从20世纪80年代的以旧城为主,逐步转变为新区和旧区同时建设、协同发展的局面。1993年,温州成立了新区建设管理管委会,许多新建项目快速上马,改变了过去过分集中于旧城的块状发展模式,逐渐形成东西向沿瓯江发展的带状城市的雏形。

金温铁路、东海油田温州后方基地、温州市东向水厂扩建一期工程、车站大道等一批重大设施建成,有效疏解了城市交通,提高了设施水平,改善了市容市貌,为温州迈向21世纪奠定了重要基础。

温州城区四十多年来重大项目建设历程

进入新世纪后的第一个十年,温州围绕“一港三城”战略目标和“三个温州”战略任务,以推进新型城市化为主要抓手,按照“拉框架、提档次、优环境、强功能”的总要求,加快实施“553城市提升计划”,大力推进中心城市建设,积极构建温州都市经济圈,中心城市面貌发生了翻天覆地的变化。

在《温州市城市总体规划(2003-2020年)》(简称“2003版总规”)当中,落实了温州都市区的设想,明确了温州都市区的范围和框架性的建设思路。相比以往的总规,2003版总规首次提出“面海发展”战略思路和“一主一副”的双中心结构,制定了“东拓、西优、南连、北接”的城市发展战略,进一步明确由“沿江城市”向“滨海城市”发展的主方向。

这十年,温州的城市和基础设施建设大步推进。中心城区功能不断提升,滨江商务区建设全面启动,龙湾中心区初具规模,瓯海新城建设整体推进,建成区面积达到185平方公里;县域城市空间得到拓展,经济强镇和中心镇发展壮大,城市化水平达到61%。持续推进温瑞塘河、市容环境、交通秩序和违法建筑“四大整治”,城市面貌逐步改观。建成诸永高速公路温州段、绕城高速公路北线一期、灵霓北堤、瓯海大道东段、洞头陆域引供水、状元岙港区一期、浙能乐清电厂等一批重大工程。甬台温、温福高速铁路顺利开通,融入全省“3小时铁路交通圈”。

温都记者 吕进科 整理

《温州都市报》2021年6月10日第B2-B3版