大手拉小手,温州理工学院“倾心”实践队助力民工子弟阳光成长

2025-07-30 13:06 掌上温州客户端

日前,温州理工学院“倾心”关爱儿童心理健康暑期实践队以探索新发民工子弟心理需求为出发点,联合未成年人心理健康指导中心共同开展“心理”一日游园会,将心理育人理念融入实践行动,着力拓展心理育人的广度和有效性。

这支深耕儿童心理健康领域近十载的实践队,以“心理 +”系列课程为载体,构建起“文化为根、健康为翼、心灵为壤”的立体成长坐标系,让民工子弟在多元课堂中同步实现知识积淀、能力淬炼与心灵滋养。孩子们眼中闪烁的期待,正是对这群青年学子辛勤付出最生动的注解。

文化浸润:在文明经纬中厚植精神根基

文化育人的种子,在匠心擘画的课程肌理中悄然萌蘖。黄章津主讲的《瓯越文化|认识温州》课程,向孩子们展现了温州市“七山二水一分田”的地理特征。

立体地图刚铺开,孩子们的手指便争相在“山峦”上移动。“看这雁荡山轮廓,像不像张开的双臂?”黄章津引导着。孩子们的笑声中,不仅记住了“七山二水一分田”,更领会了温州群山托云、瓯江织带的意境,感受谢灵运诗韵与蓝夹缬的质感。黄章津强调课程重“做中学”,旨在让孩子触摸文化温度而非仅观标本。课堂上,蓝夹缬工坊里,女孩拓印时染料染了手腕仍举布欢呼;南戏学唱时,男孩捏嗓跟唱引得哄笑却依旧坚持。孩子们对故土的认知,已从铅字化为掌心温度与舌尖调子。

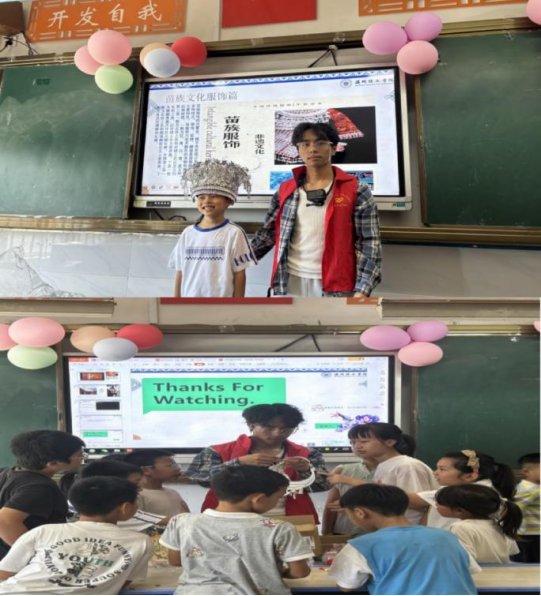

苗族文化专题课程《民俗风情录|遇见以芦笙为歌的山地民族》搭建起跨民族对话的桥梁。苗族队员杨晓尧将银饰锻造声、芦笙悠扬调融入课堂,结合吊脚楼图谱解析、风雨桥故事演绎,辅以苗绣试穿、酸汤鱼饮食智慧分享等沉浸式环节,使抽象民族文化化为可触可感的体验。课后,孩子们举着银饰耳环DIY作品围在杨老师身边,发出“银饰晃起来像星星唱歌”的感叹,眼中闪烁光亮,民族团结的种子就此生根发芽。

科学启蒙:以探索之钥启智创新思维

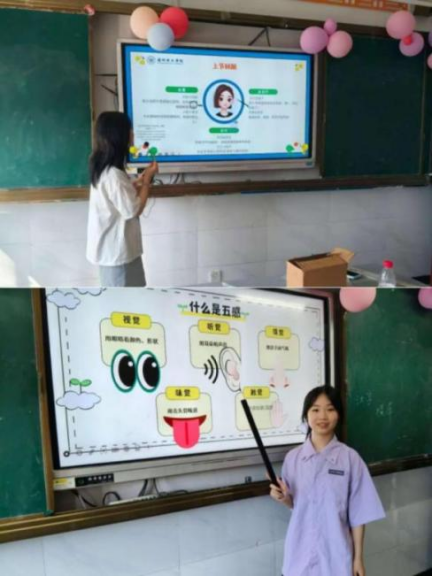

感官体验式教学构筑起科学启蒙的立体通道。代超洁的《五感表达法》课程,引导孩子辨叶间声响、嗅花草气息、触石材温度,将细微感官体验转化为精准文字,潜移默化中提升观察力与逻辑思维。其创新的“AI+”课程《AI奇妙探险|和机器人做朋友》,通过现场操作AI软件、体验图像识别,激发孩子参与热情。在制作卡通人物时踊跃互动,“胖猫”“奶龙”“我来我来”的声音在教室中回荡,在课程中播下喜爱科技的种子。

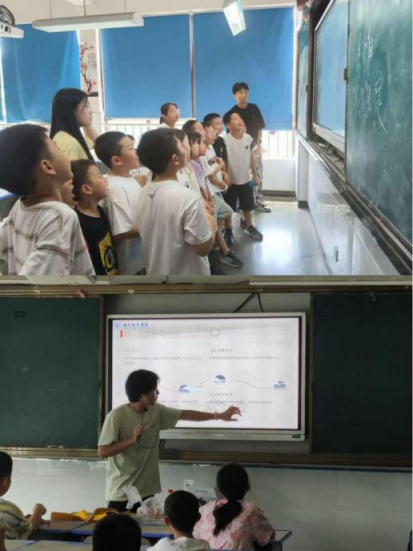

金燕姿的农耕文明课程《中华文化的基础|农耕文明》则聚焦文明溯源的深度探索。从农具的辨别到带唱二十四节气歌,从分享耒耜深耕古人到倾听孩子们对于现代农业的认识。课堂上互动频频,其中一个孩子在体验模拟农具使用后兴奋地说:“原来爷爷奶奶说的老农具这么巧妙,比动画片里的机械还厉害!”在解读到清明节气时,不少孩子分享起家里春耕的趣事,更有同学主动提问:“小满的‘满’是指麦粒饱满吗?我们能不能去田里看看?”这样的互动不仅让“春种秋收”的自然法则从书本概念转化为可触摸的农耕记忆,而且化作了孩子们身边鲜活的文化印记。

成长护航:用心灵铠甲构筑健康屏障

心理与生命教育织就系统化的成长护航网络。洪凯达设计的“身体红绿灯”互动游戏,以具象手势为孩子们锚定安全边界;法律情景剧则让自我保护知识在剧情演绎中自然渗透,法治观念在少年心中渐次明晰。王学彬创新的“情绪标签”游戏化教学,将情绪ABC理论转化为可操作的调节工具,让情绪管理能力成为孩子们的内在素养。

面对青春期教育的敏感议题,张林晚、彭兴文以“树木拔节”“潮汐涨落”为喻,将生理心理变化规律讲得透彻而温柔;叶申龙援引张载“为天地立心”的千古哲思,让家国情怀成为心理健康的精神锚点,助力孩子们在成长路上校准理想坐标。

温州理工学院专职心理教师陈伊指出,关注儿童心理健康,不仅是对儿童成长的深切关怀,更为大学生提升心理健康领域的理论素养与实践能力提供了宝贵契机。“倾心”实践队始终秉持无条件关怀每一位儿童的初心,在用心服务的过程中深耕心灵培育,让参与其中的大学生与儿童一同在心理层面收获成长、实现双向奔赴的蜕变。

本次“倾心”实践队为新发民工子弟打造的“心理+”课程,深度融入“青春健康”主题,创新纳入青少年生育力保护早期预防教育,帮助孩子们正确认识身心变化、增强自我保护意识,响应省计生协拓展提升青春健康工作的要求。温州理工学院“倾心”实践队以教育实践为纽带,不仅构建起民工子弟全面发展的长效育人生态,同时也为社会培育身心健康的新生代,彰显青春担当与社会价值。

来源 “倾心”关爱儿童心理健康暑期实践队