潮起实验,潮涌全国!这个中学生文学社团曾创造“温州现象”

2024-11-08 10:12 温州都市报

校园刊物,是莘莘学子展示文学才华的主阵地,是展现校园文化的一扇窗,对于推进书香校园建设和文脉传承都有着独特作用。我市有不少办刊历史悠久的校园刊物:温州市广场路小学 的《读书乐》、温州市第二中学(海坛)的《小荷》、温州市实验中学教育集团的《瓯潮》、温州中学的 《籀园春草》等。温州都市报《温州教育》周刊将持续关注这些校园刊物,报道其办刊历程,讲述其背后故事,激发广大学子创作热情,为好学温州和文化温州建设营造浓厚氛围。

恰逢温州市实验中学教育集团建校八十周年,温都记者走进该校瓯潮文学社,回望《瓯潮》那些激情潮涌的岁月,展望“瓯潮”一浪接一浪的未来。

数十载光阴流转,瓯江潮涌不息。《瓯潮》刊物已然成为温州市实验中学教育集团的文化标志之一。它见证了学校三十余载春秋的更迭,记录了校园生活的涓涓细流与波澜壮阔,同时也映射出时代的风云变幻。

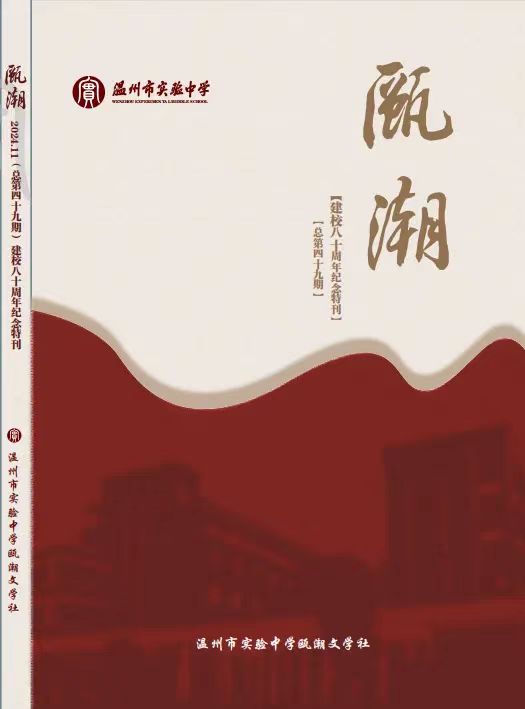

今年是学校建校八十周年,《瓯潮》将推出纪念特刊。站在新的历史起点梳理其发展历程,有对“池塘生春草,园柳变鸣禽”的传承,有对“让每个孩子都明媚起来”的践行,更有对“始于一页,抵达世界”的希冀。

“让孩子们跃入《瓯潮》,做一朵‘自主生发’,生机蓬勃的浪花,生生不息,浪浪奔涌。”在实验中学集新校区学习中心布置《瓯潮》展厅时,校长黄慧对记者说。

深耕传统,厚植创新

《瓯潮》应运而生

1987年,《瓯潮》潮起“实验”,绝非偶然。

温州市实验中学教育集团广场校区的春草池有着悠久的历史和丰厚的文化积淀。1600多年前,这里催生了中国山水诗的鼻祖,是温州文脉的重要源头。千百年来弦歌不辍,诗韵流传。

上世纪五、六十年代,校园内的春草池畔,许多学生在“池塘生春草,园柳变鸣禽”的诗情画意中,自发组织文学社团,刊印文学期刊。

《瓯潮》就是这样办起来

“我折服于黄(世中)老师的的满腹经纶,不仅我,我们班许多同学也成了他的铁杆粉丝。在他的引导下,我们创办了一个文学期刊”,中国电视剧制作中心国家一级编剧、1965届毕业生陈爱民回忆道,“我还以‘滴水’为笔名,写了一首小诗,获得黄老师赞许。”

70 年代校友、曾任八一电影制片厂编剧的王强说:“我们当时学校有作文小报《春草池》,我曾经在上面发表《我》的文章。”

处一隅而观全局。当时的校园文学活动便是如此在“自主生发”中方兴未艾。

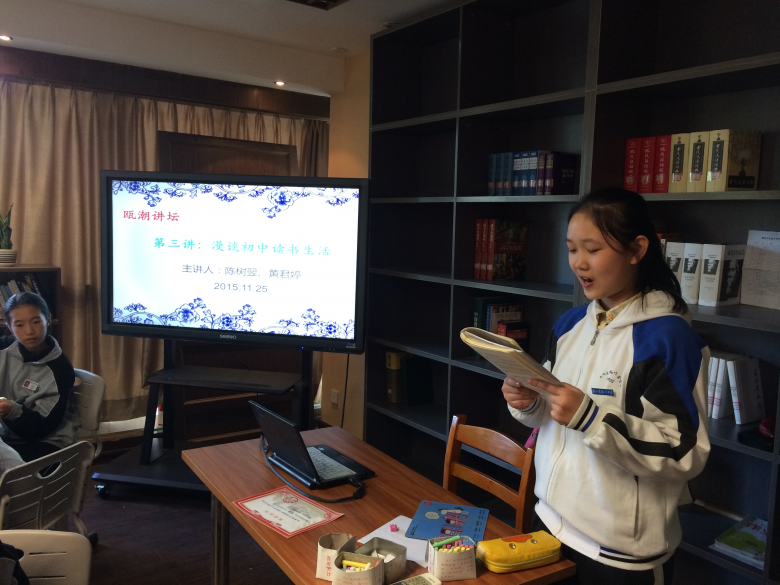

黄国云老师的社团课

上世纪八十年代后期,温州市实验中学在教学领域进行一系列改革,并取得良好效果,校园成为学生个性化学习的场所,成为学生自主发展的乐园。在这片深耕传统、厚植创新的土壤中,《瓯潮》应运而生。

1987 年,黄国云先生调入温州市实验中学任教,担任两个班级的语文教学。他素来注重写作教学,特别关注写作园地的培育。教鞭一执,他随即挑选平时学生的优秀作文自编自印装订成刊物,命名《瓯潮》;两个班学生都成了瓯潮文学社社员。

很快,小小的文学社突破两个班级藩篱,在整个校园拥有 150 多名社员。随着同学们在全国各类刊物上陆陆续续发表了几十篇文章,《瓯潮》迈出了走向全国的脚步。

青出于蓝,后来居上

中学生文学社团的“温州现象”引全国瞩目

上世纪九十年代,《瓯潮》潮涌全国,影响力一时无两。

1989 年 8 月,黄国云受邀参加在广西梧州召开的“全国中学生文联第二届年会”。作为指导师,他代表瓯潮文学社在年会上作了题为“中学生文学社办社的温州模式”经验介绍。

在大会的交流中,与会代表对于瓯潮文学社的共同评价是“起步晚,成效大”。著名作家秦牧为其题词“努力做到,青出于蓝,后来居上”;作家、诗人、时任梧州市常务副市长的鲁汀(笔名)题词为“向温州学习”。

1989年,瓯潮文学社作为浙江省代表,出席于广西梧州举行的“全国中学生文联第二届年会”

会上,瓯潮文学社被全国中学生文联评为 1989 年全国十二个“优秀文学社”之一,温州市实验中学当选为全国理事学校,而黄国云也当选为全国中学生文联副秘书长。

瓯潮文学社在全国会议上获得殊荣后,温州市成立了“温州市中学生文联”。校园文学社在温州如雨后春笋般出现,温州学生在全国各种中学生报刊上也发表了许多文学作品,出现了中学生文学社团的“温州现象”。

温州市中学生文联成立后,各县、市、区也相继成立中学生文联,永嘉、乐清、瑞安尤为突出,可谓风生水起。黄国云曾回忆道:“当时各县文联都邀请我担任顾问,各中学的文学社常常邀请我进行文学讲座,我也乐得凭此‘走出去’推广。”

瓯潮文学社荣获“1989年全国优秀文学社”称号

与此同时,在实验中学校园里,多次举行温州市中学生文学社社员现场作文比赛,评选“温州市中学生优秀文学社”“温州市中学生文学社优秀指导师”及“温州市中学生文学社团优秀刊物”等。

1995年,因着《瓯潮》的影响力,温州市实验中学独家承办了“全国中学生文学社联合会第四届年会”,温州200 多所中学,校校皆有文学社,都派出了代表。“这场温州教育史上空前的全国性会议开得格外热闹。典型发言,选举评比,赠送纪念品,一切都进行得有条不紊。温州有十多所学校的社团被评为优秀文学社。”黄国云曾如此记录这段历史。

如何评价上世纪90年代的《瓯潮》?全国中语会会长刘国正先生当时的一句“大家想看看温州(模式),就看温州的文学社”想必有一定代表性。

在温州的发展史上,《瓯潮》留下了自己的印记。

写作真正的营养在生活

增加了厚度与广度的作品,获奖无数

新世纪,《瓯潮》潮鸣于师生内心,自有回响。

2004年,仲崇光老师接过了《瓯潮》的接力棒。在他看来,写作真正的营养在生活。于是他策划了一系列接地气的采风活动,点燃了少年们的写作热情。

为引领学生感受、热爱、传承温州本土文化,仲崇光带着同学们利用周末时间走访公园、旧址、民居;为寻找城市中农耕文化的留存,他们在九山湖畔找到了一大片临时农田,识别庄稼、农具,与种植者交流农事,在近距离接触中感受、想象自然原始的农业社会生存图景;为还原古人户外讲学场景,他们围坐在草坪上酣畅淋漓地朗诵诗歌;他们在温润之州感受北国的寒冷,一起参加温州首届国际冰雪节。还有街头采访、菜场速写……那几年丰富而有趣的采风活动为学生们的写作增加了厚度和广度。

校友黄君婷回忆说,文学社的活动地点不止在校内,他们会掌握温州博物馆的第一手展讯,采访中山讲坛的优秀校友,也曾同沈迦先生一道,寻找苏慧廉的温州足迹。“‘故乡’在一个 12岁孩子的心中不再是回家的路、沿街的店铺,而是时代背景下延绵的变迁。”

在采风、阅读、观影等多维度体验的加持下,《瓯潮》里的作品功底更加扎实,风格更加多元。同时策划了几期主题鲜明的专刊特刊,如将采风作品分类汇集成《我们的城市》,将纪念汶川地震的文章汇编在《重生——抗震救灾》专刊,将比赛获奖、报刊发表的文章集结成《那时花开》等。在不断积淀下,瓯潮文学社在国内多项写作赛事中屡获佳绩,学校获评“全国中小学写作教育杰出单位奖”“全国青少年冰心文学大赛文学摇篮”等国字号荣誉,大量学生作品收录和发表在各类书籍与报刊上。

2006年夏天,仲崇光带着6名学生去北京人民大会堂领奖,并受主办方邀请,登上了八达岭长城,让印有“温州市实验中学瓯潮文学社”的旗帜飘扬在长城之上。

仲崇光回忆道,那些年,文学社在向内求、向外看、向前走的过程中守正出新,不断成长。2007年开始,策划每年一届的校园新概念作文大赛,并评选出“校园十大青春写手”,还在全市校园文学论坛上做经验交流。他带着办社经验创办了泰顺二中廊桥文化团、四川青川县青溪中学浪花文学社,将温州市实验中学以及瓯潮文学社一些美好的东西记得更深、带得更远。

在文学社前几任指导师的基础上,2011 年,时任瓯潮文学社指导师的郑大转将“悦读·悦写·悦生活”作为办刊理念,并形成了美学定位。在他的指导下,《瓯潮》连续几期封面都用丰子恺图画,形成一个系列,内页不使用插图,排版时右侧留空白的设计。封面“瓯潮”两字每期都由学生题写。这个设计很好符合了“形”与“意”的融合,简洁又不失活泼,空白又富含创意。于是就有了文学社《瓯潮》空白本、书签等文创产品,深受社员们喜爱。

郑大转认为,《瓯潮》空白本,某种程度上讲可以构建孩子内在的“场景美学”,促进孩子真实的创意发生与成长。

“在梳理一篇篇校友们的深情回忆时,不难发现,《瓯潮》对他们成长的影响极为深远。”该校语文教研员师延峰说,因着《瓯潮》,有人走上文学创作道路,有人成为语文教师,“像在实验,就有陈芳芳、吴如瑶、朱怡、陈涵等老师”,更有一代代“瓯潮人”已将阅读与写作内化为他们生命的一部分,一生与文学相伴。

始于一页,抵达世界

让生命和教育呈现一种生机蓬勃的状态

新时代,《瓯潮》立于潮头,继往开来。

在建校八十周年之际,学校精心筹备的纪念特刊即将面世。此特刊不仅是对《瓯潮》发展历程的一次全面而系统的梳理,更是对校园文化传承与创新的一次深情回望与崇高致敬。

学校在集新校区的学习中心设置了专门的《瓯潮》展厅,让这份承载着实验文化精髓的瑰宝得以穿越时空的阻隔,永续流传。让更多校友回母校时,也能看到记录自己和同学当时生活的生动文字。于字里行间,细细感受那份跨越时光的温暖与力量。

学校2023级13班的沈童同学此次也受邀在特刊中撰文。谈及《瓯潮》对同学们的影响,她说道:“这份刊物能激发我们心底对于文字的热爱,推着我们去细细感受生活和文学的美好。它让我们深刻明白,文字可以让我们身边发生的一切有意义,‘会有人记得我们’”。

《瓯潮》置于学习中心,可谓契合。两者的理念和精神一脉相承。“我们期待用空间作引领和示范,创造自主自适的学习方式。”黄慧说。

“没有人规定一朵花必须长成玫瑰或向日葵”。在她看来,学习中心不仅仅是一间图书馆,而是一种改变学习方式的实践。知识不应该是固化的单项传递,学习应像“池塘生春草,园柳变鸣禽”这般自主生发。因此,在学习中心,可以看到各样的学习场景,存放着各类学习资料,以激活不同的学习内驱力及学习方式,实现孩子们全方位的真实成长。“传承千年文脉,更意味着生命和教育呈现一种生机蓬勃的状态,正如过去三十多年《瓯潮》所作的一样。”

11月12日,瓯潮文学社将于学习中心举办1973届校友、温州市文联名誉主席、作家王手的读书分享会与2002届校友、科幻作家李易谦《维度》新书发布会。站在新的历史起点,《瓯潮》将肩负新的历史使命,助力学子们能如学习中心大门口的学校吉祥物“小实”一样,站在云端,眺望远方。

温都记者 夏忠信 /文 钱鹏鹤/摄

(部分照片由学校提供)

责编 黄敏

监制 施文洪

关于《瓯潮》老刊物的征集启事

由于年代久远,部分期次的《瓯潮》刊物如同散落的珍珠,不经意间流落至各个角落,或许正静静地躺在你家中某个书架的缝隙里,或是尘封在某个抽屉深处。这不仅是刊物本身的遗失,更是实验中学师生共同记忆中一段难以填补的空白,成为了他们心中一份深深的挂念。

因此,学校向所有曾拥有或知晓《瓯潮》刊物信息的校友及社会各界朋友发出征集启事,希望您能慷慨解囊,分享您的珍藏,不论是哪一期,不论数量多少,对学校来说都是无价之宝。

联系方式:

实验中学广场校区

徐老师 18815083616

实验中学集新校区

杨老师 19884795160