温故而知趣·苏轼的“吃货”修养(二)

2024-02-18 10:31 掌上温州客户端 阅读数:19606

温故而知趣

以更丰富的视角去品味我们以为自己熟悉的古代文人和诗词作品,能够收获诸多意想不到的趣味与美感。

栏目主持人:梁一粟 中国人民大学国学(中国古代文学)博士,加州大学伯克利分校东亚系中国研究中心访问研究者。现任温州大学教育学院讲师,教授《中国文学》《写作》《语言与文学基础》等课程。曾于《新宋学》《浙江学刊》《人民日报》《青年报》《浙江作家》《南风》等刊物发表论文、书评、游记数篇。

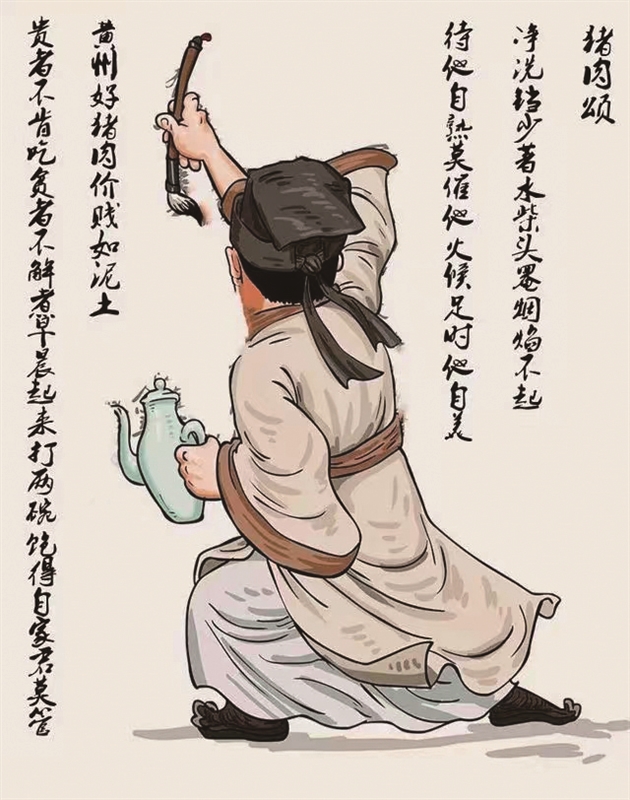

上一期提到,苏轼刚被贬至荒僻的黄州时,他便敏锐地觉察到附近的山珍江味,也算对未来生活有了些许盼头。除了钟爱江中鱼和山里笋,猪肉也一直是苏轼的心头好。由于黄州的猪肉不错,而且价格低廉(“黄州好猪肉,价贱如泥土”),苏轼便研发出一种煮法:把锅洗净,加入少许水,燃上柴木、杂草,注意抑制火势,须用不冒火苗的虚火来煨炖。等待猪肉慢慢地熟,不要催它,火候足了,它自然会滋味极美,有人说这就是“东坡肉”的来历。以上部分内容出自苏轼的《猪肉颂》,他还说自己早上起来就要吃掉两碗猪肉,十分顶饱。我一下就想象到了流油的肥猪肉,看来苏轼口味不仅“野”,还有些“重”。

下面要解析的这首诗相传是苏轼作于离开黄州不久之际(元丰八年),它被选入部编版三年级语文教材,教材中的诗名为《惠崇春江晚景》:

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

这首诗有着丰富的解读维度且略具争议,但无论如何,它都堪称“苏轼是大吃货”这个结论的铁证。

其实由此诗首句“竹外桃花三两枝”便能想象到鲜艳、明丽的桃红或亮粉色,且整首诗描写的事物都非常清晰,这显然更应是白天日光下的景象。再结合版本溯源可知:明代之前大多的诗题版本为“晓景”,故这首诗的诗题若为《惠崇春江晓景》则于情于理更加恰切。我在教授学生读诗的方法时总是强调:很多“涉景”诗词须从景物或意象入手,由此判断诗词内容所展现的是一天当中的哪个时间点、时间段或一年四季中的哪个季节,再借助这些时间信息进一步推断诗人的思想情感倾向。

回到这首诗来,确定了白天之景后,再来看它所展现的季节。“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”无疑是早春之景,不必细说。而对后两句——尤其是“河豚欲上时”的季节解读,或存在较大的弹性。若将“上”解释成逆流而上,根据河豚的习性,可知其由海入江、逆流而上的时间大约在初春至暮春(即阳历3月到5月);但若把“上”解释成浮上水面,那么这个时间段则更接近暮春时节。

充分结合苏轼的“吃货”本性,我更倾向于将后两句所描述的解读为暮春景象。宋代梅尧臣有诗曰:“春洲生荻芽,春岸飞杨花。河豚当是时,贵不数鱼虾”,梅尧臣想告诉我们的是:暮春时节,芦芽生长,杨絮纷飞,河豚是最肥美的。又如欧阳修所言:“河豚常出于春暮,群游水上,食絮而肥”,河豚是靠吃浮在水面上暮春的柳絮或杨絮长肥的。再如宋人笔记对河豚的描述:“暮春柳花飞,此鱼大肥。”苏轼才不在乎河豚何时洄游产卵,他真正关心的是河豚何时吃絮变肥、何时上市、何时到他碗里来,而这个时间段恰恰就在暮春。

苏轼颇嗜河豚,他在诸多诗文中对此都有提及,尽管河豚的肝脏中含有剧毒,处理不当会赔上吃客性命。宋人笔记有载:苏轼在作《惠崇春江晓景》前不久,曾于某官员家中享受了河豚大餐,放下筷子就说了句:“为了这样的美味,就算吃死了也值得。”看来河豚已成为苏轼心心念念、常有回响的食材。

事实上,虽然苏轼最想吃的是肥美的河豚,但蒌蒿和嫩芦芽(即芦笋)也是少不了的配菜。将它们同煮一来风味极佳,二来传闻蒌蒿、芦笋均可消解河豚剧毒。古代诗人早已数次将这道人间美味“野菜芦笋河豚羹”夸赞:“桃花泛暖,柳絮吹春。蒌蒿香脆芦芽嫩,烂煮河豚”“河豚春正美,荻笋蒌蒿和”“第一江南好风味,嫩蒿鲜笋煮河豚”。

综上可知,《惠崇春江晓景》表面在描写一幅画,实际却在想象一道菜。苏轼描述着初春的景象,心中却早已忍不住期待着个把月后肥美的河豚与野菜芦笋河豚羹了,他的吃货本色尽显无遗。基于此,我甚至都为诗中初感暖意的鸭子们捏了把汗。

其实在阅读古代诗词前,我们若能对诗人的品性喜好足够了解,便能掌握上佳的解读路径和方式。

编辑:夏忠信

审读:郑凌

责编:黄敏

审核:占昭昭

监制:刘旭道

2024年2月18日温州都市报06版版面截图