【大罗山语】峰门山石刻,记录温州800年前最严重水灾

2022-09-29 09:32

九月台风扎推光临,先是“轩岚诺”,又有“梅花”,还有“南玛都”。台风天里,社会各界时刻关注天气预报信息,以便及时做好相应的防范工作——台风的破坏力实在太强!

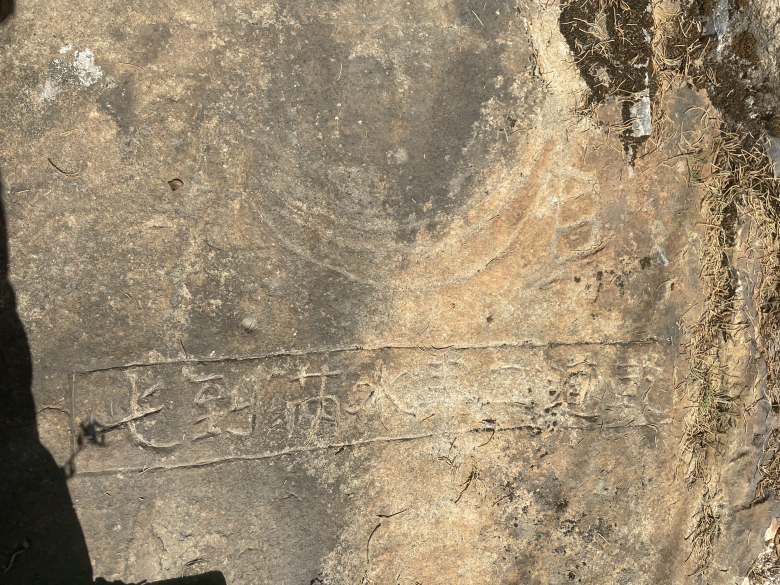

在时风时雨的天气里,不禁让人想起温州历史上影响最严重的台风水灾,大罗山上有一处石刻,就记录着800年前的那次灾情:乾道二年水满到此。

陈氏家族墓,后人中有陈宜中

从市区开车约一小时,到达龙湾区前街村。村子分布在环山东路一旁,沿路看到一个崭新的花岗岩大牌坊,上面写着“前街峰门尖”,可以从这里上山。

穿过牌坊,依山走石阶,这里便是大罗山支系峰门山。山不高,脚下是缓缓的坡度,抬头前望,即使被称为峰门尖的山头,也不像想象中那般尖锐,只是温和地探出略高些的脑袋。

台阶是花岗岩石材,粗犷、坚硬,在有磨砂的脚感中,能体会到光阴的斑驳与痕迹。左边有大片的岩壁,光秃秃的,拒绝了一切植被,在阳光的直射下散发着倔强的光芒。

右边,惊现一个墓群。停下脚步,细看,是前街陈氏家族古墓群。共4座,始建于明代,墓园内保留王瓒、王激撰写的墓志铭。陈氏后人中最有名望的是陈宜中,为温州历史上第一位丞相!陈宜中, 南宋景定三年(1263年)进士,授绍兴府推官,继擢为监察御史。后外出为江东提举,徙浙西提刑。召为太常少卿,权礼部侍郎。南宋咸淳七年(1271年),以显文阁待制出知福州兼福建路按抚使,在任期间深得民心。不久,担任刑部尚书。德祐初,以知枢密院事拜右丞相。陈宜中担任宰相期间,采取了一系列措施,这些措施收到了稳定局面的效果,缓解了元军对临安的直接威胁。

乾道二年,水满到此

继续上行约20分钟,还未到山上醒目的峰门观,就在山高约70米的石阶右边发现了这声名远播的刻字。

这是一片大岩石表面,旁边有植被、灌木丛,如没有提示牌,这真是一处极不起眼的空间,极易踱步而过。这会儿,知道了它的珍贵,我蹲下身子,细细品赏,忍不住用手指轻拂上面的笔划。

“乾道二年水满到此”,隶书,字高12厘米,宽80厘米。字迹清晰可认,只有几处笔划略微模糊了些。岩面呈棕黄色,经过数百年的风雨洗礼,它们显得沧桑又憔悴。字的上面刻画着扬帆起舵的船形图案,高40厘米,宽40厘米。帆的样子已看不清楚了,船的形状却逼真神似,仿佛正从1166年飘摇而来,述说着那场可怕的天灾。

远望东边,山下是建设正酣的工业区。历史上,这里曾是一大片农田,紧挨着瓯江。乾道二年,温州发生历史上影响最严重的台风,同时带来严重“海溢”,瓯江之水滔滔滚来,直满至刻字处,这是多么恐慌可怕之事。此时艳阳下的我,忍不住打了个寒颤。

眼前的这道石刻,是温州最珍贵的水文记录,是那次大水过后至今尚存的历史见证,也是大罗山最著名的摩崖题刻之一。

那天到底发生了什么?

“乾道”为南宋孝宗皇帝年号。乾道二年即1166年。

明万历《温州府志》记载:“八月十七日,飓风夹雨,申酉益甚,拔木飘瓦,人立仆,市店僧刹摧压相撞。夜潮入城,沉浸半壁,人多上木升屋以避,俄而屋漂木没,四望如海。四鼓风回潮退,浮尸蔽川,存者什一。其居山原者,虽潮不及,亦为风雨摧坏,田禾无收。瑞安、平阳、乐清皆然,民啖湿谷多死。”《瑞安市地名》称:“旧志载:‘宋乾道二年大水夜半入城,民多淹死,仅仙岩赖姓及大镬万姓存焉’。”民国《平阳县志》载:“乾道二年八月十七日,大风雨驾海潮,杀人覆舟,坏庐舍,漂盐场,田禾俱尽。”温州谚语至今尚有“乾道二年发大水,水漫温州城门柱”之说。

台风灾情发生后,温州知州刘孝韪一面会同司农少卿陈良弼,将5万石存谷分赈灾民,同时飞书京都临安(杭州)告灾。时任国子监丞的郑景望(郑伯熊),率在朝廷任官的同乡奏告灾异,请求朝廷遣官循行赈恤。这次台风水灾导致温州人口十分之一死亡,“所余黎民靡有子遗”,出现了严重的人口危机,唯一的办法是“奉诏徙福建民实其郡”,于是引发了福建民众迁入温州的大潮。据《温州市志·人口》中的相关章节,那时温州知州传檄福建,要求移民补籍。此后几年内,大量的闽人(特别是福建长溪县的赤岸镇)相继入温补籍,繁衍生息,形成了继唐末五代之后的又一次移民潮,也是温州历史上闽人入温规模最大的一次。

峰门观及“晨钟暮鼓”亭的祈福

继续沿石阶上行,不过几十米距离就到达了山顶。峰门观是主要景点,仿天坛建筑,外形实在吸睛,三层圆形的设计,雕梁画栋,经典大气,金顶闪耀。观内香气缭绕,飘荡着人们的祝福与祈愿。

于东北方向,发现了一座“晨钟暮鼓”亭,上面的“晨钟暮鼓”四字凝重、肃穆。亭子木质结构,共三层。四角翘起来的飞檐,甚是轻扬飒爽。楼上有一大钟沉稳端坐,待它响起,钟声浑厚悠远,震彻山谷,那是何等雄壮。

亭旁有石质的“会仙桥”,别致、清雅。一石葫芦赫然依在北边,敦厚、端庄。行走在小桥上,木亭边,远眺近赏,皆感福气满满。

站在山顶,艳阳高照。脚下是乾道石刻的警示,是对大自然的敬畏;远方能看到奥体中心,是人们的坚韧乐观,自强不息。此情此景,让人胸意开朗。

林密/文图